Bibliographie

Recherche bibliographique : Conseils pratiques

La fonction recherche permet de trouver rapidement les noms et titres recherchés. Un rectangle mentionnant "recherche" se trouve en haut de l'écran à droite sur le bandeau noir. Ce rectangle est précédé d'une loupe. Il suffit d'y inscrire l'intitulé de votre recherche, de cliquer la touche "entrée" et les résultats s'affichent instantanément. Les trois "A" de tailles différentes qui se trouvent au-dessus du rectangle permettent de modifier la taille des caractères pour une lecture du site à votre convenance.

Rubrique tenue par Nelly Feuerhahn.

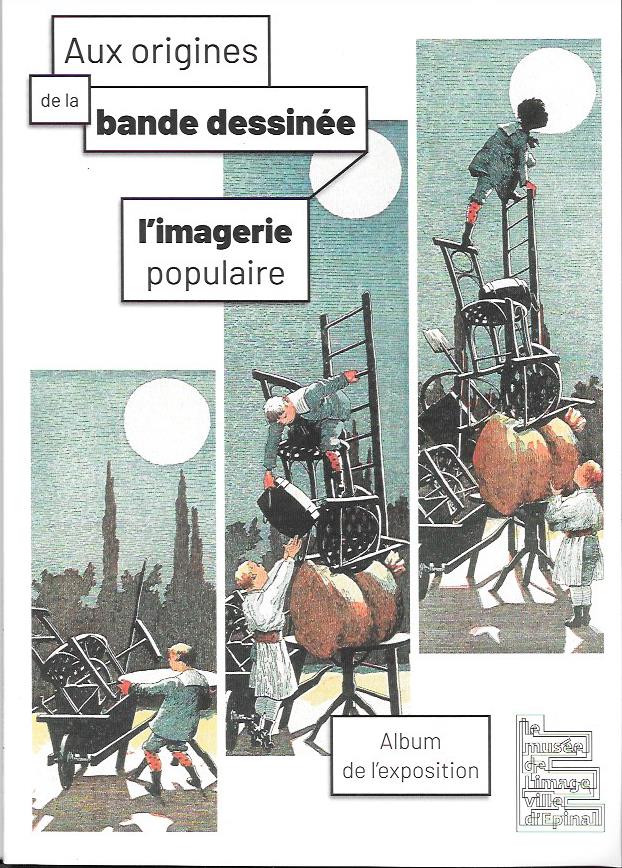

Aux origines de la BD, l'imagerie populaire

Aux origines de la bande dessinée, l'imagerie populaire, textes de Jennifer Heim, Marie Poulain, Christelle Rochette, Antoine Sausverd, catalogue de l'exposition, Musée de l'Image, Ville d'Epinal, 2021, 80p., 12,50€.

Aux origines de la bande dessinée, l'imagerie populaire, textes de Jennifer Heim, Marie Poulain, Christelle Rochette, Antoine Sausverd, catalogue de l'exposition, Musée de l'Image, Ville d'Epinal, 2021, 80p., 12,50€.

mot-clé : Bande dessinée, Imagerie populaire

La bande dessinée n’a pas toujours eu bonne presse. Si elle représente actuellement un secteur prolifique en librairie, elle a mis longtemps à se départir de sa réputation de « sous-littérature ». À bien y regarder, son succès actuel fait écho aux disciplines

L'Empire du rire

Matthieu Letourneux et Alain Vaillant (dir.), L'Empire du rire XIXe-XXIe siècle, Paris, CNRS Editions, 2021, 998 p., 32€.

Matthieu Letourneux et Alain Vaillant (dir.), L'Empire du rire XIXe-XXIe siècle, Paris, CNRS Editions, 2021, 998 p., 32€.

mots-clés : rire, comique, humour

Comment ne pas se réjouir de tenir L'Empire du rire en mains, un volume impressionnant où figurent 30 auteurs remarquables, chacun donnant une vision actualisée de différentes manifestations du rire dans la société. L'engouement contemporain explique certainement

De quoi se moque-t-on?

Cédric Passard et Denis Ramond (dir.), De quoi se moque-t-on? Satire et liberté d'expression, Paris, CNRS éditions, 2021, 393p., 25€.

Cédric Passard et Denis Ramond (dir.), De quoi se moque-t-on? Satire et liberté d'expression, Paris, CNRS éditions, 2021, 393p., 25€.

mot-clé : satire, humour politique, blasphème, Canard enchaîné,

Dans l’actualité éditoriale riche de publications sur le thème du rire et de l’humour, De quoi se moque-t-on ? se distingue par l’angle éthique et politique adopté pour cerner les moyens d’une dénonciation publique jusque là surtout servie par les études littéraires ou d’histoire de l’art. Le titre de cet ouvrage sur la satire et la liberté d’expression ouvre une fenêtre d’action qui qualifie la cible du rire de manière originale en regard de l’attendu « De qui se moque-t-on ? ». Un champ large se dessine dans cet espace sous la direction de Cédric Passard et Denis Ramond, où les enseignants, chercheurs et praticiens en sciences politiques de France ou de Belgique constituent presque la moitié des auteurs réunis. La dimension sociopolitique et institutionnelle prend le pas.

Raison et dérision

Xavier Gorce, "Raison et dérision". Tracts Gallimard, n°28, mai 2021, 40 pages, 3,90€.

Xavier Gorce, "Raison et dérision". Tracts Gallimard, n°28, mai 2021, 40 pages, 3,90€.

Mot-clé : dessin de presse, censure, Xavier Gorce, Le Monde

Xavier Gorce, auteur des Indégivrables, est dessinateur de presse indépendant depuis 1986. Il a travillé pour de nombreux titres, dont Le Monde.fr qu'il a quitté en janvier 2021 et pour lequel il réalisait un dessin quotidien depuis 2002.

Rire enchaîné

Rire enchaîné. Petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains. Textes réunis et traduits par Thierry Beauchamp, Toulouse, Anacharsis éditions, 2021,123p., 7€.

Rire enchaîné. Petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains. Textes réunis et traduits par Thierry Beauchamp, Toulouse, Anacharsis éditions, 2021,123p., 7€.

mot-clé : Noirs américains, esclavage

Les histoires humoristiques rassemblées dans ce petit volume appartiennent au folklore afro-américain des Etats-Unis du XIXe siècle. Il s'agit d'une culture orale retranscrites plus tard comme l'indique une introduction détaillée du traducteur Thierry Beauchamp, qui commente les conditions de transmission, "un art du secret" pour défier les maîtres des esclaves. Le conte animalier tient une grande place, comme les histoires de dupes.

Les nouvelles aventures de l'art

Willem, Les nouvelles aventures de l'art, éditions Cornélius, 2019, 160p. 20€.

Willem, Les nouvelles aventures de l'art, éditions Cornélius, 2019, 160p. 20€.

mot-clé : dessin de presse

La vision du monde sans complaisance de Willem, que la presse, Libération comme Charlie Hebdo ou Siné mensuel a permis aux plus jeunes de connaître, célèbre cette année ses 80 ans et une carrière bien remplie depuis son arrivée en France en 1968.

L'histoire de l'art trouve dans cet album un irrespect maximal bien à sa manière.

Dessiner encore

Coco, Dessiner encore, Paris, Les Arènes BD, 2021, 352p., 28€

Coco, Dessiner encore, Paris, Les Arènes BD, 2021, 352p., 28€

Coco nous conduit sur le chemin de son difficile retour à une vie possible par le dessin après les mois de sidération, d'angoisses, de quête de sens, confrontée qu'elle fût à l'attentat du 7 janvier 2015 où périrent ses collègues et amis, les dessinateurs et membres du journal Charlie Hebdo. Oeuvre admirable tant pas ses qualités esthétiques que par l'analyse introspective rigoureuse du cataclisme dont elle tente encore d'émerger. Un message d'espoir.

Coco nous conduit sur le chemin de son difficile retour à une vie possible par le dessin après les mois de sidération, d'angoisses, de quête de sens, confrontée qu'elle fût à l'attentat du 7 janvier 2015 où périrent ses collègues et amis, les dessinateurs et membres du journal Charlie Hebdo. Oeuvre admirable tant pas ses qualités esthétiques que par l'analyse introspective rigoureuse du cataclisme dont elle tente encore d'émerger. Un message d'espoir.

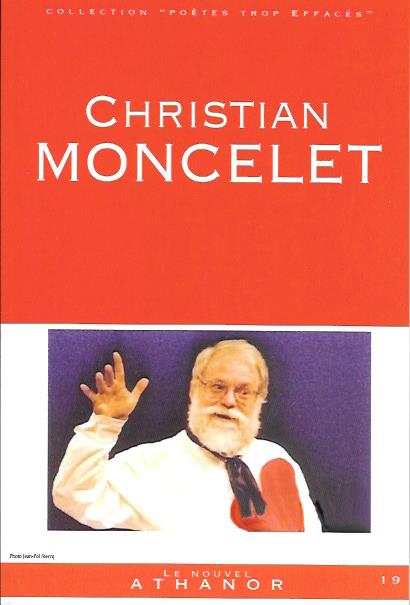

Ch. Moncelet

Christian Moncelet. Portrait,Bibliographie, Anthologie. Paris, Le Nouvel Athanor, 2020, 101p., 16€.

Christian Moncelet. Portrait,Bibliographie, Anthologie. Paris, Le Nouvel Athanor, 2020, 101p., 16€.

mot-clé : Christian Moncelet, poèsie

La collection "Poètes trop effacés" du Nouvel Athanor nous offre une formidable occasion de découvrir un talent trop méconnu de notre ami de longue date à Corhum.

Impossible de nommer toutes ses publications ou participations à Humoresques (voir Bibliographie de Christian Moncelet signalée par Humoresques), mais ce petit opuscule est un vrai bonheur de lecture.

Les gens

Muzo, Les gens, Paris, Les cahiers dessinés, 160p., 21€.

Muzo, Les gens, Paris, Les cahiers dessinés, 160p., 21€.

mot-clé : Dessin de presse satirique

Muzo (Jean-Philippe Masson) est né en 1960 à Rennes. Ses premiers dessins ont paru dans Charlie mensuel, Hara Kiri, Métal Hurlant et Libération. Son humour est en phase avec les absurdités de notre époque.

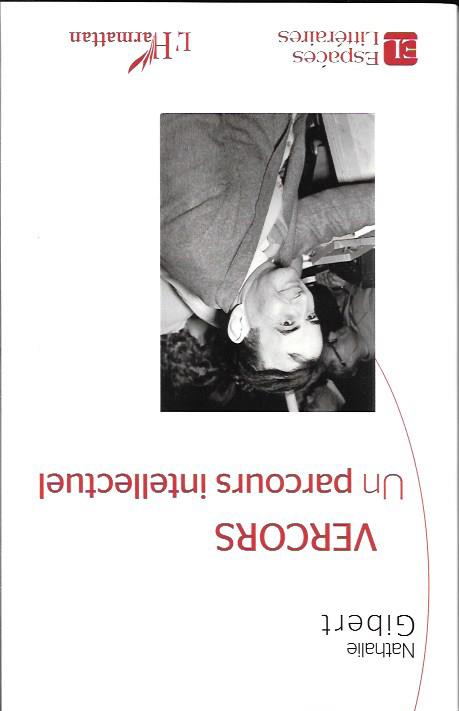

Vercors Un parcours intellectuel

Nathalie Gibert, Vercors Un parcours intellectuel. Paris, L'Harmattan, 256p, 2021, 27€.

Nathalie Gibert, Vercors Un parcours intellectuel. Paris, L'Harmattan, 256p, 2021, 27€.

Mot-clé: Jean Bruller, Vercors

Le nom de Vercors (1902-1991) est définitivement associé à son livre Le Silence de la mer (1942) publié clandestinement par les éditions de Minuit fondées par l'auteur dans un acte de résistance intellectuelle. Pour les spécialistes de l'humour graphique, il est plus connu sous son nom véritable de Jean Bruller.

Bibliographie

Bibliographie