Charger. L'idée de poids dans la caricature

Alain Deligne, Charger. L’idée de poids dans la caricature,

Alain Deligne, Charger. L’idée de poids dans la caricature,

Paris, L’Harmattan, 2015, 259p.,27€.

mots-clés : Caricature

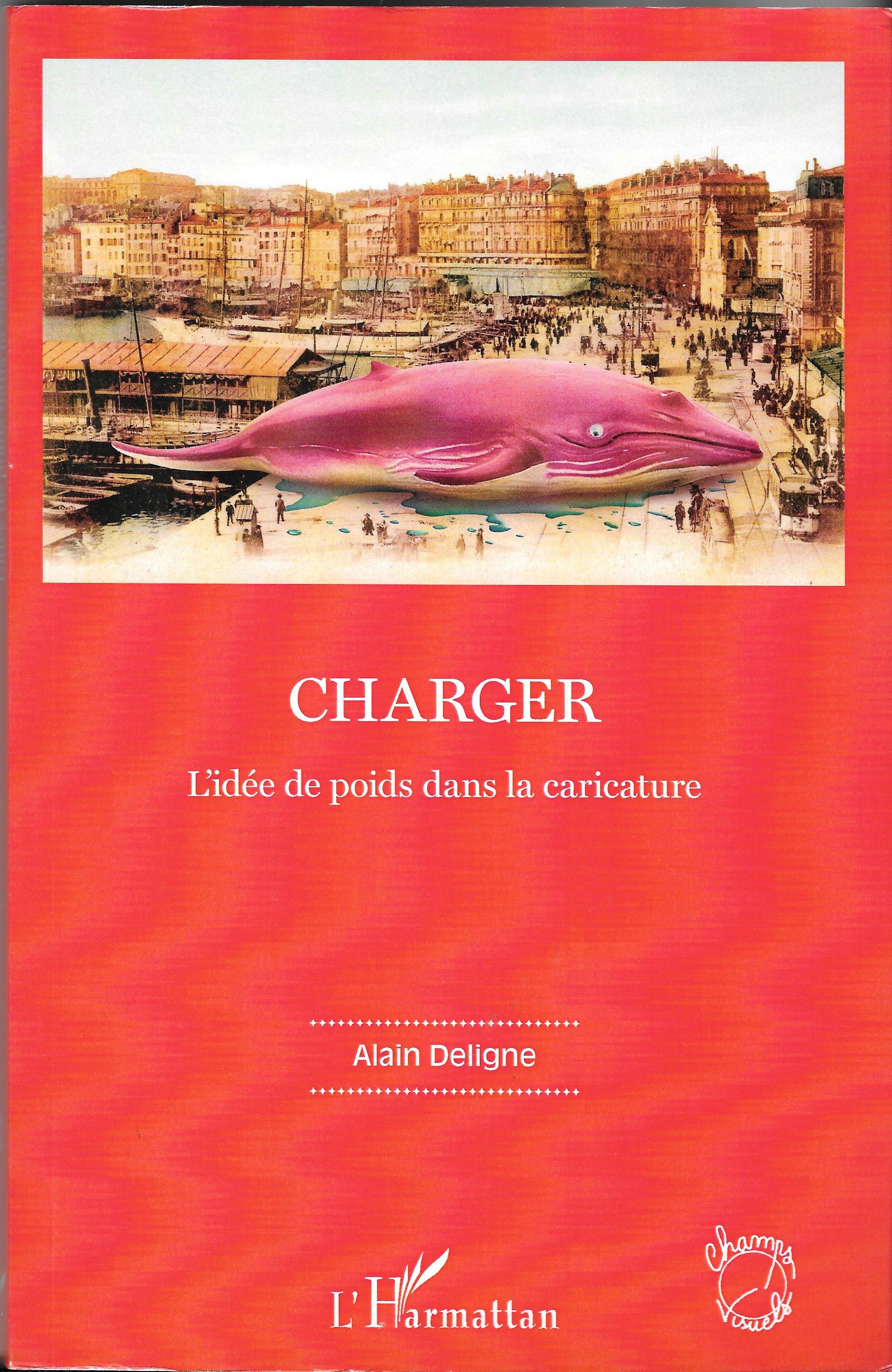

Une phrase d’A. Makine avait donné sa devise à ce projet : « La dérision doit entrer dans la nature des choses de ce monde. Au même titre que la loi de gravitation ». Lui faisait écho en couverture un photomontage de Plonk&Replonk représentant une énorme baleine rose échouée dans le port de Marseille. En reliant physique des poids et moquerie, l’exergue et la photo retouchée renvoyaient en fait sans le pressentir à ce que synthétisait caricatura (« charge » et plaisir pris à rire).Qu’est en effet la caricature si l’on en propose une définition ‹ étymologisante ›? Elle est une technique qui fait subir à ses objets une transmutation joyeuse opérant selon d’autres lois de la pesanteur. Et ces objets ne sont pas seulement des individus ou des groupes (des vivants donc, y compris les animaux), mais aussi des choses, des événements, et des systèmes de représentation. Par des procédés éloquents de déformation, cette technique donne plus de poids aux caractéristiques retenues. C’est ainsi qu’elle ré-figure plastiquement ses objets pour alors les interpréter satiriquement. Ce faisant, et pouvant aller jusqu’à la surcharge, elle fait voir hyperboliquement ce qui nous avait échappé.

Présentation par l'auteur

Nous nous étionsdonc étonné du peu d’intérêt porté jusqu’ici à la question deseffets de la gravité en caricature, tandis qu’elle avait p. ex.retenu l’attention en peinture. La caricature est au musée, elle est partout dans les médias, mais elle est peu présente dans l’interrogation théorique. Comme si, ontologiquement inférieure, elle ne méritait pas ce questionnement. Nous nous y employions donc en situant la charge dans le cadre élargi d’une esthétique de la pesanteur incluant,outre la peinture,aussila littérature, la sculpture, l’architecture, la musique, la danse ou encore le cinéma. Notre travailétait porté par un mouvement en spirale. On progressait de moments en moments – les moments Carrache, Lessing, Hogarth, Diderot et D’Alembert, Daumier, Baudelaire, Cavanna à titre exemplaire – et chaquetour ramenait au(x)précédent(s), mais dans une autre optique. Et à la fin, on avait assez d’éléments pour confronter cet art de l’extrême à ce qu’on a appelé « l’esthétique-choc » contemporaine.

Dès le début, vu le pouvoir dérangeant de l’image satirique, nous en présentions une théorie performative. C’était faire fructifier les thèses de la philosophie analytique qui s’interrogeait sur ce qu’on fait quand on parle. Aspect factitif qui apparaît le mieux dans les promesses, les formes interrogatives ou encore impératives. Or, le célèbre « Chargez ! » (14/07/1867) de J. Vallès,lancé à son caricaturiste A. Gill et l’autorisant ainsi à faire,nous offrait un bel exemple de pragmatique de parole et… d’image. Tout comme on parle d’« actes de langage », nous proposions ainsid’appeler de telles charges « actes d’image ». Pour le dire plus communément, le ou la caricaturiste donne des coups. Si le coupréussit, nous sommes alors en présence d’une image que définit le registre du blâme et qui oblige la personne visée à s’avouer qu’elle est bien telle qu’elle est montrée physiquement, mais aussi moralement, car l’on sait que depuis les Satires d’Horace l’attaque désapprouve ouvertement et loue implicitement. Cette dimension morale de la satire ne doit cependant pas être prise au sens de prêchi-prêcha, mais plutôt au sens qu’elle nous garde en bonne santé.

Coup porté, attaque, charge sont autant de métaphores. C’est donc bien au prix d’un oubli de son sens propre que la caricature n’a cessé d’être employée depuis sa naissance, si bien que des termes comme « pesée », « contrepoids » ou « décharge » ne demandaient qu’à être réactivés pour nous sensibiliser de nouveau à l’acte propre de chargerainsi qu’à tous les déséquilibres qui peuvent en résulter. Ordès le XVIe siècle, une mauvaise pondérationavaitfourni à la critique un argument contre les médiocres peintres commettant de telles fautes. A contrario, il nous avait donc paru justifié de voir enles caricaturistesdes experts en maladresse voulue, car ayant précisément le sens aigu des (dis)-proportions.

Nous envisagions d’abord la caricature dans ses rapports entretenus en amont avec d’autres notions voisines, dites proto-caricatures (grylles, images infamantes, grotesques ou burlesques p. ex.), mais qui ne pouvaient pas encore être pensées selon l’esthétique de la fin du XVIe siècle, époque où les peintres Carrache inventèrent la caricaturaà Bologne. L’hypothèsed’une non-saturation de la nature nous avait semblé sous-tendre leur travail : parce que la nature n’a pas pleinement abouti, on peut créer en beau comme en laid. On renchérit ainsi plaisamment sur le laid que la nature produit en se jouant.Travail d’enlaidissement qui devait être jugé indigne par un représentant du classicisme comme Lessing qui rappelait à ce sujet l’existence d’une ancienne loi thébaine interdisant l’imitation du laid sous peine de sanction. Il renvoyait ainsi la caricature à la grossièreté de la matière qui résiste, pèse et nous tire vers le bas. Faire grimacer les gens, c’était déchoir, mais aussi les faire chuter : le jugement provenait naturellement des sphères éthérées des normes absolues du Beau.

Il a fallu attendre le milieu du XVIIe siècle pour que lacaricaturaprenne le sens métaphorique de chargement d’une arme. Sortant de l’atelier des peintres, elleprovoque désormais un rire blessantdans le domaine social et politique où, après avoir relayé les Hollandais, excelleront les Anglais au XVIIIe siècle.Si nous choisissions de nous attarderp. ex.sur le féroce Hogarth, c’étaitaussi pour mesurer des degrés d’hyperbolisation.On trouvait en effet chez lui la différence entre « caricaturer » (pris alors en mauvaise part et rapproché du burlesque, des monstres grotesques ou de la maladresse enfantine, autant de formes jugées arbitraires), « caractériser » (trouver le typique dans un individu, en beau ou en laid) et « outrer » (exagérer, mais en restant encore proche du réel).La volonté moralisatrice du satiriste l’avait fait recourir à ce troisième terme. Le commentaire détaillé de Caractères et caricatures (1743) et deLa Cour (1758-1764) appuyait la démonstration. Hogarth avait par ailleurs mené de front un travail de « comique burlesque » (selon ses détracteurs) et de théoricien d’une nouvelle beauté qu’il qualifia de« ligne serpentine », sous l’autorité de laquelle nous nous étions d’ailleurs placés pour illustrer notre méthode dite ‹spiralante›.

Précisément, arrivé à ce stade de notre ascension, nous nous offrions undecrescendo. Grâce en effet aux remarques cumulées des Carrache, Lessing et Hogarth, nous étions à même de mieux dégager la démarche ‹caricaturante›. A cette fin, l’on partait du niveau dit iconique de l’image, qui envisage la relation de ressemblance avec le référent. On recouraitégalement icià la figure-repoussoirdu mauvais caricaturiste qui charge pour charger, au risque justement de faire peu de cas du modèle à reproduire. Or, concernant cet aspect, et si l’on montait d’une boucle dans notre spirale, c’était tout naturellement à Baudelaireque nous aboutissions, théoricien de ce « genre singulier » et le pratiquant lui-même : dans « De l’essence du rire », il affirmait que le comique « était au point de vue artistique une imitation ». À la suite de Mosini qui avait commenté le travail des Carrache, Baudelaire engageait ainsi la mimesis. Mais malgré l’imitation déformante, le référent ne disparaissait pas pour autant : n’est-ce pas d’ailleurs ce souci qui avait fait défendre à Hogarth l’outré réaliste ?Or, un tel genre imitatif était défini par Baudelaire comme « significatif », lequel nous importait vu l’élément de satire morale qu’il comportait.Il s’opposait à cet autre comique dit « absolu », non référentiel, de l’ordre non pas d’une métaphysique des mœurs, mais de la nature, et dont se rapprocherait le plus le grotesque.

Après ce premier bilan venait un autre moment-charnière de notre progression, celui de l’Encyclopédie. Celle-ci en effet avait consacré deux articles importants à la « Charge » et à la « Caricature». Dans le premier, Diderot thématisait par ordre d’intensité plusieurs synonymes comme « fardeau », « poids » ou « faix ». Une sculpture deJ.Galschiøt, Survival of the Fittest (2002) illustrait la notion extrême de « faix », mortifère: on voyait un Noir squelettique portant sur ses épaules une Justitia(injuste par antiphrase), une grosse blanche (fat!)qui avait, elle, toutes les chances de survivre. L’autre article, de D’Alembert,était plus connu pour avoir présenté l’idée de « libertinage d’imagination » comme prédicat essentiel de cet art. Ce qui était critiquerle droit divinau nom de la liberté et défendre la subversion de certaines gravures, peintures ou sculptures (la tridimensionnalité étant également envisagée).

Baudelaire, pour sa part, louait en l’imagination cette faculté productrice d’images originales, pour laquelle l’époque entre la Révolution et la Monarchie de Juillet constitua une période d’émulation favorable à l’éclosion de talents en France et à l’étranger. Mais là, en envisageant la situation à un niveau immédiatement inférieur de notre spirale et,soucieuxdu mode de production des images, nous nous arrêtionssur l’invention, fin XVIIIe siècle, dela lithographie. Lesnouvelles pressesStanhope allaient alors, selon Balzac, tout « dévorer » et favoriser au début des années 30 l’éclosion de revues comme La Caricature ou Le Charivari(le premier quotidien illustré) et debien d’autres encore qui,durant le siècle allaient alimenter les discussions politiques et sociales dans les grandes villes comme dans les campagnes.

Que la loi de la pesanteur puisse devenir motif de narration,s’intégrer dans une logique rhétorique jouant sur les deux sens de « charge » ou encore qu’on puisse mettre à profit la sémantique de ses quasi-synonymes, voilà ce qu’allaient nous donner à voir quelques caricatures exemplaires, extraitesdes revues susmentionnées : de Daumier, « Ah! His!Ah! His! » (La Caricature, 19/07/1832), « Ah! Tu veux te frotter à la presse!! » (ibid., 03/10/1833), « Le cauchemar » (ibid., 23/02/1832), « Manière ingénieuse de décharger les toits de neige, en en chargeant les passants » (no 2 de la série Paris l’hiver, Le Charivari, 31/12/1844), Page d’histoire (no 234 de la série Actualités, ibid., 17/11/1870), plusieurs exemples d’Equilibres précaires(ibid., 31/08/1835, 03/04/1867, 30/12/1867) et, de Desperret, La Charge[sic], n’est-elle pas une vérité ? (La Caricature, 28/06/1832). Sinon, se prêtaient aussi à la démonstration « Les poids lourds » (oct. 1907) de Métivet ou encore les ‹ femmes légères › d’Iribe et les ‹ hommes légers › de Wolinski.

Une charge étantcaractérisée par l’étendue, la divisibilité, l’impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, ce fut aussil’occasion de constater que des procédés comme la réification, la pression, l’hypertrophie étaient mis en œuvre pour faire primer ici les propriétés de la matière. Toutesces caricatures légendées nous sensibilisaient à l’action uniforme du poidsainsi qu’aux sens propre et figuré de la charge. Si, à propos de la théorie des actes de parole, nous avions fait aussi observer que la caricature avait la complexité du code de nos langues naturelles– comme celles-ci, elle pouvait en effet parler du monde –, maintenant, au palier auquel nous étions parvenus, elle parlait d’elle-même. Réflexivité, autoréférentialité, méta-iconicité étaient les termes qui nous permettaient de cerner l’interférence entre l’image et le texte ainsi qu’entre le concept de charge et sa métaphorisation. Pour les caricatures autres que celles de mœurs–celle du 31/12/1844 était une drôlerie contre les enfants –, la satire comme dispositif de contrôle du pouvoir en place avait évidemment aussi des retombées politiques. Et l’on montrait comment Desperret et Daumieravaient fait progresser la conscience démocratique en luttant p.ex. contreLouis-Philippe ou Napoléon III. On comprenait ainsicomment la complexité de la charge, dans son énonciation et ses effets, était au centre de notre intérêt. L’ensemble texte-image – véritable « cordée » – nous rappelait que la métaphore de la caricatura n’était pas un a priori, mais qu’elle jouait sur le sens physique dégagé par Diderot : ce qui « donne lieu à l’exercice des forces du corps ». Pour réemployer le mot de Nietzsche, ces caricaturesfaisaient résonner ce « propre » derrière la métaphore qui l’avaiteffacé. Daumier, qui avait ‹ chargé › le théoricien de la gravitation dans Galilée très surpris du nouvel aspect qu’offre la surface terrestre (Planche 25 de la série Actualités, Le Charivari, 21/02/1867) ou qui avait aussi peint plusieurs tableaux intitulés Le Fardeau, refaisait du poids une notion opératoire.On voyait maintenantagirces images exemplairement :comme une pression exercée sur une personne (03/10/1833), comme une boule de neige reçue en pleine face (31/12/1844) ou encore comme un coup de tonnerre détruisant sa cible (17/11/1870).

Persuadé qu’une étude de la caricature eût été trop restreinte si elle n’offraitpas une meilleure compréhension de l’homme, nous remontions également aux affects que cet art suscite :le rire et le sourire ou encore l’indignation ou la colère. Mais comment rit et souritcet homme? Orissu d’éclats mal ajustés, le rire est difficilement conceptualisable. Et le sourire s’esquisse et disparaît.Tous deux étaient alors envisagés comme exerçant simplement une fonction, expérimentée par notre corps, seul ou en groupe, et relevant ainsid’une anthropologie physique.Homo ridens: relativement à l’animal, la perspective marquait une différence et non une supériorité.Et cet hommesavait rire aussi de lui-même : nous mentionnions làHumoresques qui, depuis bientôt 30 ans,creuse cet aspect. Dans « L’Homme de Sempé »,J. Réda affirmait que sourirede ses personnages n’étaitpas se moquer, mais reconnaître une fraternité.Quelque chose de grave était présenté plaisamment et nous allégeait, et ce, par-delà les frontières culturelles, religieuses et nationales. Le dessin dit d’humour prenait ainsi naturellement place dans une esthétique de la pesanteur, celle-ci traitant aussi bien du lourd que du léger. Et nous pensions avec Freud que l’adulte, en assimilant ses occupations sérieuses à ses jeux d’enfant d’antan, obtenait en sus un plaisir. A l’époque de la pensée dite unique, il est utile de défendre cet homme. Dans l’esprit de l’anthropologie kantienne,et par analogie avec le théâtre ou le roman, on attribuait à l’humourainsi qu’à la caricature une fonction de science auxiliaire; en effet, malgré l’exagération propre à la fiction, tous ces artss’inspirentdes traits fondamentaux de la nature humaine. Aujourd’hui, on parlerait d’un effet de laboratoire social. Or, commedessins satiriques ou d’humour sont présentsmaintenant de manière exponentielle dansles médias électroniques qui, à leur tour, façonnent unhomo ecranis, nous promettions de revenir sur ce nouvel homme à la fin de notre étude.

Mais avant, nous retournions, selon les tours propres à notre méthode,à la charge de Gill pour mieux en exhiber l’efficience. C’est que sa victime consentante fut confrontée un jour à une jeune femme qui affirma le reconnaître, l’ayant vu dans La Lune. Elle invitaalors son amie à venir voir « ce monstre ». Le « ce » référentiel donnait l’occasion de mesurer le modèle à sa mimesis déformée. Vallès, icisous la forme de la chimère homme-chien, avant de provoquer le rire, avait effrayé. Dans « L’Essence du rire », Baudelaire avait déjà fait ressortir la part de démoniaque dans la dépravation du Beau. Gill avait frappé fort : l’effet de frappe ne s’était pas limité au seul instant de la parution, mais il avait aussipoursuivi Vallès de son maléfice jusqu’en province.Mais là, la place manquait pour approfondir le rapport entrela presse parisienne et le « local »,au lectorat très attentif.

Est-ce parce que nous tendons à taire la force de l’image que nous parlons souvent de « petits Mickeys » ? En tout cas, de nombreuxautres dessins de presse étaient là pour nous rappeler leur violence. Charb (1967-2015), dans unarticle intitulé « Mort aux couilles ! », pensait qu’un homme, amputé de celles-ci, eût étésoulagé d’un poids mort.Lui faisant écho, un dessin de la dessinatriceCoco nous présentaitun pénis tranché netqui écrasait une femme dont n’émergeaient que le visage et les bras. Sa brutale oppressionétait ainsi renvoyée crûment à une origine sexuelle. On ne s’étonnait alors pas d’apprendre de Coco qu’une chargedevait être « impactante » ou que, pour Freud, elle était une salve d’esprit tendancieux. Michelet, quant à lui,affirmait que certains Daumierscrevaient les yeux. Le concept de Schlagbild(= image qui frappe) du fondateur de l’iconologie politique A. Warburg convenait également à ces imagines agentes (terme de rhétorique). Il pensait que celles-cipouvaient se rattacher à un pouvoir magique.Schlagbild, forgé sur Schlagwort (= mot qui frappe, « slogan ») et Schlagzeile(= ligne qui frappe, « gros titre »), réactivait le sens de coup porté sommeillant dans caricatura. Il n’y allait plus ici primairement d’esthétique ou de nuances, et l’époque à laquelle s’était d’abord appliquée la notion, celle de la Réforme où catholiques et protestants s’étaient armées pour se défendre et attaquer, était révélatrice. On rappelaitaussi la définition de Cavanna pour quil'humour était un « coup de poing dans la gueule ». Formule que l’on situait dans sa profondeur historique tant internationale que nationale : Baudelaire,dansLa Tribune des peuplesdu 17/09/1849, ne disait-il pas du crayon de Daumier qu’ilétait « brutal comme un coup de poing » ?Commandée par sa propre logique (le movere de la rhétorique antique, qui est d’entraîner le public par le pathos),la caricature s’orthographiait « Karykhature » chez Willette, accentuant ainsi son aspect hénaurme.

En pratiquant l’ellipse, la synthèse, l’allusion,dessinateurs et dessinatrices de presse donnent à comprendre sans expliquer. Là est bien la difficulté et pour le créateur et pour son lecteur. En effet, si le dessin suscite parfois un blocage, c’est qu’il a besoin d’explications. Dans les efforts que nous déployions pour donner à la réflexion sur la satire dessinée la qualité de question philosophique, c’est en partie à la méthode de l’herméneutique allemande romantique que nous en confiions la lecture.Nous nous demandionsalors si le haut degré de généralité auquel Schleiermacherl’avait élevéeau début du XIXe siècle autorisait une application à d'autres domaines que langagiers, car son objet propre était le discours (Rede), corrélatif à la pensée (Denken). L’herméneutique étudiait en effetles textes (littéraire, juridique, philosophique ou théologique) où se réalisait précisément de la pensée, tant pour l’individu que pour la communauté, maiscependant pas par le discours – conception instrumentale – mais dans le discours. L’interprétation cherchait donc à repérer l’intentios’y exprimant.Or, si nous voulions comprendre les mécanismes de l'interpretandum texte-image, il fallait donc passer outre la limite que l’herméneutique s’était imposée. Non que Schleiermacher eût renoncé à affronter le problème posé par d'autres formes d'expression, mais il pensait qu’une œuvre d'art ne pouvait jamais être totalement comprise.

La difficulté à mener ici intégralement la tâche herméneutique venait de ce qu’en arts plastiques la richesse émotive difficile à contenir l'emportait sur le contenu de vérité à transmettre. Ici, plus qu’ailleurs, s’imposait donc la distinction des plans expressif et sémantique,a fortiori dans la charge où les stimuli visuels sontconstitutivement forts. Avec l’herméneutique, nous retrouvions d’une certaine manière le problème du passage d’un langage à l’autre rencontré aveclapragmatique. Or, celle-ci avait d’avance jeté un pont. En effet, un ordre ou une interdiction peuvent p. ex. s’exprimer aussi par des gestes.Pour elle, une application à un autre moyen de communication qu’écrit ou parlé était donc possible. Mais un problème subsistait : celui du contenu propositionnel des images. On ne dit pas en vain « énoncé » performatif. Or, unénoncé affirme au sens logique du terme, en attribuant un prédicat à un sujet. La conséquence en était que si l’image n’énonce rien, elle était alors privée de performativité. Pour que cette propriété lui revienne, il lui fallait intégrer des éléments non iconiques. Dans notre cas, c’étaient une légende ou des bulles, cette part linguistique dont parle la sémiotique de l’image. Mais qu’en était-il des images sans texte ?

Nous nous demandions alors pourquoi l’on a toujours concédé aux images unetelle capacité d’expression. C’est qu’elles livrenten bloc, dans l’espace, une quantité d’informations que l’écriture ne peut que diluer dans le temps.Lessing, dans sa reprise de l’Ut picturapoesis, avait déjà insisté sur ce point. Nous distinguions ainsi entre symbolisations discursive (séquentielle) et présentative (simultanée), les textes relevant des premiers, les images des seconds. À traduire une image en discours, on remarquaitd’ailleurs qu’elle ne se laissait pas entièrement ‹ sémantiser › : reste qui renvoyaitprécisément au contenu expressif. A cela s’ajoutait que l’image se substitue aux objets, alors que les mots les désignent : ce « monstre » de Vallès, qui avait effrayé nos deux provinciales au point qu’elles n’avaient plus été capables de distinguer entre réalité et artefact, était venunous rappeler que l’image agissait par remplacement direct.

La charge n’avait été que trop bien comprise. L’intentio du dessinateur s’était réaliséedans l’image.Mais nous insistions : pour qu’une charge soit jugée correctement, l’intentioauctoris exige une attitude active du lecteur. C’est que la mauvaise compréhension se présente souvent en premier. Un des buts de l’herméneutique était ainsi de prévenir la mécompréhension en séparant l’élément quantitatif (évaluant ici l'intensité du coup porté)[1] de l’élément qualificatif des œuvres (qui en apprécie la qualité différentielle, comme pour les dessins dit au deuxième degré, cet humour, encore proche de l'ironie, jouanten effet sur une différence de paliers). Mais comme le bon goût fonctionnait comme un signe de ralliement de la culture bourgeoise, Cavanna démarqua ce nouvel humour de l'ironie de bon ton, fondée sur une reservatiomentalis. Il dénonçait ainsi l'excès d'ambiguïté d’un message qui tenait à rester discret. Or, pour cet autre humour, l'énormité du signifié littéral invitait le lecteur à réfléchir sur le caractère inacceptable du message. La couverture de la BD (1987, censurée) Hitler = SS deGourio& Vuillemin offrait un bon exemple. On voyait un SS veiller au bon déroulement de l’entrée dans les douches, sur la nature duquel nous informait la part langagière de l’image (« savon 1F »). Or malgré la facture hyper trash, l’album était une violente charge contre le système de la solution finale, mais le destinataire devait avoir ici assez de recul pour saisir, au-delà du contenu manifeste dégradant, le contenu latent. Le passage d’un signifié à l’autre devait nous élever au contenu implicite. Mais l'image, du fait de son mauvais goût assumé – les déportés payaient pour êtregazés –, pouvait à ce point choquer que les processus cognitif et moral (nous y revenions) supposant la distance par rapport au premier niveau, ne s'enclenchaient pas. Et là étaitrequise l'interprétation quantitative, car le caricaturiste renchérissaitsur unphénomène en soi déjà énorme etn’en venaità bout qu’en le potentialisant émotionnellement. La volonté de mobiliser menait à une surcharge, mais proportionnée, car elle agissait comme un contrepoids. Le recours à l’antiphraseavait fait qu’un tonavait été pris qualitativement pour un autre, où l’on voyait que la compréhension n’est jamais donnée d’avance. Nous saluions donc ici les efforts déployés parce ‹ deuxième lectorat › pour déjouer un possible échec. Mais on ajoutait que comprendre ne signifiait pas nécessairement adhérer.

Vu le palier atteint, le moment était venu de confronter, comme on l’avait annoncé,l’art de la charge àl’esthétique-choc contemporaine, car on pouvait découvrir là des similitudes sous le rapport des affects. A cet effet, nous revenionsà cette fin du XXe siècle où nos démocraties avaient été envahies par une culture de l’émotion-choc, frappant et le corps et l’imagination, stimulés eux-mêmes par l’ecstasy, les actes de violence, les sports acrobatiques ou le sexecool. Dans cette nouvelle approche de la vie, c’était la culture qui se trouvait extrémisée (et non plus la nature comme avec les Carrache). Mais à défaut de vivre l’extrême, on pouvait jouir de ses images par procuration. C’est qu’entrés dans l’ère de l’image-choc, nous vivons une période quantitativement monstrative. Or l’image au sens strict, avant de ‹ dire ›, comme on le répète commodément, montre. Dépourvue de contenu propositionnel,elle n’énonce rien, on l’a vu. Tout ce que l’on pouvait dire était que l’artiste s’y exprimait, expression de soi qui rendaitprécisément ardue l’interprétation. Or, ce que l’image présentaitétait de plus en plus difficile à supporter parce qu’on ‹ surmontrait ›et que l’onne connaissaitpresque plus de tabous. Le point d’équilibre dont Diderot parlait dans son article était derrière nous. Nombre de médias s’étaient ainsi aventurés dans « l’extrême de la représentation », selon l’expression de P. Ardenne qui, dans Extrême. Esthétiques de la limite dépassée(2006), se penchait sur des images ne se fixant plus de limite : p.ex.ces corps déchiquetés par le terrorisme ouces snuffmovies où l’on torture et tue en vrai.

On s’interrogeait alors sur les pouvoirs et les limites de la caricature. Ce n’est pas qu’un extrême artistique n’ait pas existé avant en dessin(on évoquait lesreprésentations de la guerre de Callot etde Goya ou le rude de Gillray), mais ce qui semblaitici nouveau était la tendance à exhiber l’extrême. En suivant alors le mouvement descendant de notre spirale,on convoquait de nouveau la fameuse « Presse » de Daumier que nous rapprochions de cetteautre scène de torture de l’homme au crâne comprimé par un étau dans Casino (1995) de Scorcese, longue séquence qui nous faisait sentir aussi l’action du temps sur les corps. Mais Daumiernous avait anesthésiés émotionnellement : ne giclaient ni sang ni dents. Alors qu’il montrait lacompression de l’adversaire, il ne détruisait pas l’image de l’homme, mais stigmatisait les travers en politique. Le satiriste est un idéaliste qui lutte pour un monde meilleur, ici celui d’une République via le rétablissement d’une liberté de presse menacée. De même, c’est ainsi qu’on entendait l’engagement de Vuillemin, qui certes allait loin dans le repoussement des limites du goût, mais dont l’album n’avait cependant rien à voir avec les caricatures antisémites les plus bestiales du Stürmernazi. En propageant une idéologie raciste, cet hebdomadaire berlinoisavait en effet remis en cause le statut de l’humain : certaines vies ne valaient pas d’être vécues. Et si nous parlions d’actes d’image, il nous fallait aussi prendre en compte leurpouvoir pervers de transformation : elles déshumanisaient ceux qui étaient regardésainsi que ceux qui regardaient, faisant ainsi accepter la violence.Or Vuilleminn’avait jamais fait qu’attaquer moralement et politiquement une idéologie déniant la possibilité même d’un partage de l’humanité.Il respectait cette dignité humaine au sens de valeur qu’on devrait ne jamais pouvoir perdre.

Nous rappelions ici quel’on peut distinguertrois plans dans une charge. Le premier est épistémique: le traitement synthétique, direct ou indirect,permet-il p.ex. de mieux connaître l’objet traitéet de s’en faire une opinion ?La différence entre réalité et fiction, sans laquelle la caricature ne peut fonctionner, est aussi une question de savoir, tout commela désinformation propagandiste, où il s’agit de démêler le vrai du faux. Au deuxième niveau, normatif, interviennent des règles de conduite, morales, religieuses ou encore laïques, qui induisent des jugements de valeur (commele rire « significatif »). Le troisième niveau, passionnel, est lié à une certaine émotivité chez le regardeur, qui sera alors plus ou moins choqué ; montée en charge qui, on l’a vu, faisait problème à propos de sujets très délicats. Le dessinateur avait là à se poser la question de la distance nécessaire à adopter face au thème traité. Sinon, l’expérience esthétique risquait de ne pas fonctionner.

Le niveau émotif bloquant souvent, c’est vers lui que nous redescendionsd’une spire notre escalier à double vis. En fait, dans la confrontation Daumier-Scorcese, nous n’avions pas encore assez dit que le mode d’expression d’une charge dessinée diffère de celui du film. Dans la « Presse », une voixapostrophait le roi. Mais chez Scorcese, les hurlementsréels de la victime nous soumettaient en plus à un diktat acoustique. Par ailleurs, l’image mobile, où l’émotion tient aussi à la ‹ motion ›, rendait mieux les gestes de résistance à la pression, cette réaction physique que recherchait Diderot comme contrepoids aux effets de la pesanteur. Mais la violence est également redoutable à l’écran parce qu’elle est montrée sans êtresignifiée. Plus généralement, lesrisques d’usure ou de complaisance dus à trop d’exhibition devaient être ainsi réévalués.

En fait, il n’y avait jamais eu chez Daumier de plaisir sadique à écrabouiller une tête. Non qu’il n’ait su représenter une « boucherie » – mot de Philipon à propos de Rue Transnonain, le 15 avril 1834 –, où furent massacrés les habitants d’un immeuble d’où était parti un coup de feu contre des gendarmes (niveau cognitif). La froide représentation des crânes fracassés et deshabits ensanglantésstigmatisait les excès de la police. Le spectacle était limite, mais juste avant la bascule parce qu’il y avait eu ici pesée esthétique : plutôt que d’atterrer arbitrairement le spectateur, Daumier avait en effetsignifié la violence en évoquantpar la diagonale du personnage central une Déploration du Christ de Rubens. Il redonnaitainsi au massacré toute sa dignité. La planche relevait de l’esthétique compassionnelle (niveau émotif) et se mettaitau service d’une mobilisation éthique et politique pour l’abolition d’un pouvoir intraitable (niveau normatif). Et si l’on pouvait le confronter aux réalisations les plus osées de ses devanciers immédiats, aux tueries deGoya p.ex., Daumier n’avait cependant jamais été tenté par la « rivalité mimétique », pour parler avec R. Girard. En effet, ses planches ne s’inscrivaient pas dans un cadre compétitif, comme la connaît aujourd’hui une tendance de l’art où peut l’emporter celui qui va le plus loin dans l’abject, p. ex. l’excrémentiel.

On tentaitalors de décrire ce qui se passe quand quelqu’un est jugé avoir été trop loin, p. ex. sur des questions de racisme.On constatait qu’il n’y avait pas lieu de discuter des subtils dosages de haine et de rire, mais de déclencher les « avertisseurs d’incendie » (expression de W. Benjamin).En fait, ce n’est pas tant l’image brutaleen soi que son côté répétitif qui allaitengager notre réflexion sur une voie ingrate, celle du milieu,dont on aen fait une idéenégative,synonyme decompromis(sion). Or ce que nous visions renvoyait à l’« esprit du roman »cher à M. Kundera. En régime satirique, cet « esprit »de distance à soi consistaità s’écarter de temps à autre de l’intensité et de la fréquence comme valeurs en soi, valeurs quel’herméneutiqueavait su discerner et apprécier. Nous pensions en fait qu’à cause du risque d’usure, précédemment indiqué, la caricature devait être davantage envisagée dans la durée, laquelle n’excluait d’ailleurs pas une mobilisation journalière. Il s’agissait de faire plus confiance à cette autre conscience de soi-même, avec la perspective d’échapper éventuellement à un emballement.

Mais si elle veut changer les choses, une caricature ne serait jamais assez radicale, faisait-on valoir. A partir de là, et dans un « jeu de langage » contradictoire, nous revenions sur ce tropisme de la surenchère s’imposant au nom de la radicalité. L’agressivité du trait, nous disait-on, est inséparable de l’outrance du contenu. Mais qu’en était-il de la « charge indirecte », comme l’appelle J.-C. Gardesou que le philosophe J. L. H. Thomas aurait dit oblique, qui voyait primer dans le comique la suggestion de sens ? Non que la chargedût être domestiquée comme p.ex. auCanard enchaîné. Une couverture, ReligionenimVergleich du mensuel Titanicréalisée en mars 2006 après l’affaire des caricatures, où étaient comparées des religions plus ou moins membrées (de gauche à droite, le christianisme [le plus avantagé], le bouddhisme, l’islam et le judaïsme) persuadait du contraire : la pointe résidait dans le recoin, en bas à droite, sur lequel on pouvait lire ce performatif« Prière d’allumer ici », qui n’était pas sans évoquer la « mèche pour cocktail Molotov » définissant selonSiné le dessin engagé. Si l’on suivait l’ordre, on brûlait ainsi toutes les religions. Le message passait par la bande. Dans cette veine, on mentionnait encore d’autres dessinsassez irréels, qui pouvaient certes perdre un peu de leur efficace référentielle ou tendre vers un « comique absolu », mais cette forme de satire n’avait-t-elle pas autant de chances de susciter la réflexion du lecteur neutre ?C’est que le caricaturiste se fait parfois l’agent d’attentes qu’il soupçonne chez son public. Ne pas exprimer frontalement des affects n’était alors plus une esquive, mais une manière de les laisser résonner dans la conscience desgens.L’allusion contrastive aux charges hebdomadaires de revues comme Charlie Hebdoétait transparente chez J.-C. Gardes. Dans le contexte de leur (re)naissance, de telles revues avaient été et restaient salutaires. Cependant, mainte caricature en forme d’exécution donnait parfois le sentiment de se clore sur soi-même. On pouvait certes argumenter quantitativement et considérer qu’à partir du moment où l’on connaît le pourcentage d’exagération que tel dessinateur s’autorise, on s’habitue à la proportion. Mais nous étions alors témoins d’une logique de l’irrespect constant, sinon croissant, qui s’inscrivait dans ce que nous appelions une téléologie du prévisible. Or, l’on était en droit d’escompter d’une œuvre d’art plus qu’un effet souvent attendu.

En fait, toujours dans le sens d’une interprétation quantitative et en nous situant alors du côté d’une esthétique de la réception, nous interrogions ces charges qui obéissent à une logique médiatique contraignante, d’ordrefréquentatif. On observaitlà que donner des coups n’allait pas sans que l’on en reçoive. Or, pour en recevoir de nouveaux, il fallait s’en être remiset ce temps de récupérationétaità peine compressible. On se rangeait à l’avis de Flaubert, familier d’une image déjà rencontrée, et qui pensait qu’on pouvait juger de la « bonté » d’un livre à la vigueur des coups de poingdonnés [souligné par A.D.],mais aussiau temps qu’on était à en revenir. En peinture,ildonnait comme exemples« les bonhommes de Michel-Ange [qui] ont des câbles plutôt que des muscles » et les bacchanales de Rubens « où l’on pisse par terre ». Mais si, pour notre objet, on voulait le suivre entièrement, il fallaittenir compte égalementdu réquisit temporel : la réception d’une charge étantfonction du support, sa temporalité spécifique (périodicité mensuelle, hebdomadaire, quotidienne ou instantanée à l’heure du numérique) n’étaitalors pas étrangère àsa « bonté », pour noussa « performativité ». La charge virulente à répétition portait ainsi potentiellement en elle-même sa limite, liée chez le lecteur à une durée de récupération difficilement négociable. Était-il dès lors possible, anthropologiquement parlant, d’outrepasser la logique de la temporalisation ?

Nous avions atteint un point où la thématique des coups donnés et reçus s’avérait aporétique. Nous avouions notre perplexité en nous posant cependant la question de savoir comment p. ex. devancer l’épuisement du potentiel satirique dû au passage contrariant du temps.La présentation d’un arsenal argumentatif pro et contra signalaiten tout casla persistance de la question.Notre approche se voulait résolument déceptive : peut-être n’y avait-t-il pas d’autre ressource que d’‹ habiter › l’aporie. Le métier exige que le caricaturiste réagisse vite. Comment dès lors espacer les interventions – ce qui semble être une solution – quand l’occasion de charger se présente, c.-à.-d. quand, au sens fort, l’évènement a lieu ? Et comment éviter l’abandon de la nuance quand on intervient à chaud ? Une situation peut être manichéenne ou un scandale éclate : le ou la caricaturiste se scandalise et le regardeur prend alors des ‹ gnons ›. Derechef, on ne peut pas toujours vivre sur le modèle du scandale ni être brutalisé tout le temps. Maisil existe des gens qui sont non seulement difficiles à endommager, mais qui sont en plus stimulés par les agressions.Était-ce dire que les sensibles doivent être préservés des coups, tandis que les non-sensibles au contraire s’en nourrissent ?Mais c’eût étélouerde manière provocatrice la prise de risque.A partir des années 60 du XXe siècle en France, certaines charges allaient faire de la provocation pour la provocation. Mais comme celles-ci étaient devenues aussitôt des acquis, leur nature problématique en avait été rendue peu visible. Il importait donc de pointer cet aspect : si la ‹ provoc › était bien une manière de capter l’attention du moment, elle pouvait aussi être mal maîtrisée, et là, il fallait la distinguer du défi productif, plus exigeant, qui essaye de convaincre et qui porte d’ailleurs un autre nom : subversion.

Il nous semblait là qu’une position comme celle de Tim méritaitd’être prise en compte : du fait qu’onétait destinépar sa profession à porter des coups, on devait les donner en connaissance de causeet d’autant plus durement qu’ils avaient une tenue.Et Tim étaittout à fait conscient de ce que cela exigeait que de contenir des envies un certain temps. C’est là que nous faisions apparaître l’excès comme s’inscrivant dans une logique du strict minimum, au moyen p. ex. de l’esprit réflexif suggéré plus haut. Et comme dans les différentes figures d’équilibriste que nous avions rencontrées auparavant tant en peinture (avec Le Tintoret) qu’en caricature (avec Daumier), le point d’équilibre se révélait difficile à atteindre, car il ne devait pas être considéré comme un espace d’immobilité, au sens de « modération », mais comme une donnée instable, un jeu de balance précisément. On évoquait ici la notion aristotélicienne de « milieu », à condition de ne pas l’entendre au sens moralisateur du terme, arithmétique, comme si 4 se situait entre un excès, le 6, et un défaut, le 2. Mais ce lieu était ce vers quoi l’on tend : tension féconde qui précisément définissait la qualité éthique du rire.[2]

Avant de clore, nous jetions un coup d’œil sur l’espace parcouru. Sur le plan de la poétique de la charge, la question posée avait été celle du genre et des méthodes d’analyse qu’on pouvait lui appliquer (p. ex. la rhétorique, la sémiotique ou encore l’herméneutique et la critique). S‘étaient alors imposées deux limites entre lesquelles avaient pris place deux de nos développements principaux. Avec les Carrache, nous étions parti d’une rhétorisation de notre objet d’étude. L’autre limite avait été celle d’une désublimation, cette pratique intensive de lutte contre les normes esthétiques et les produits survalorisés de la haute culture classique,désublimation ayant trait aussi à la phase contemporaine. Entre ces deux termes s’était situé cet intervalle où avec l’Encyclopédie l’on avait p. ex. assisté à une subjectivation de la caricature, au sens où beaucoup de champ libre avait été accordé à l’imagination. Et avaitsuivi une phase consacrée en grande partie à Daumier, qui revenait à une véritable esthétisation de la charge, avec maintien d’un recul pour qu’il puisse y avoir appréciation de l’objet. Or, si l’écart faisait défaut, l’approche herméneutique et critique devenait difficile. Difficile équation que de considérer le rire entre finesse et vulgarité. En effet, à ne pas accepter celle-ci, nous risquions d’ajouter foi à l’opposition entre un rire bas (dit parfois « démocratique ») et un rire élevé qui ferait moins rigoler que ‹ sous-rire ›. On relevait en fait que haut et bas ou encore léger et lourd ne formaient pas une alternative, mais quel’on ne cessait de glisser de l’un à l’autre. Or, c’estce glissement permanent quiengendrait une tension éthique productive.

Notre souci de réévaluer ontologiquement la charge avait par bonheur rencontré les efforts faits par certains critiques en matière de dé-hiérarchisation des arts. Au regard de l’opinion tranchée de P. Ducat pour lequel un Willem vaut un Picasso, on avait ainsi relu avec un intérêt renouvelé le jugement de Baudelaire sur Daumier, « l’un des hommes les plus importants […] pas seulement de la caricature, mais encore de l’art moderne »(« Quelques caricaturistes français »). Et à propos du dessin de presse actuel en voie d’instantanéisation numérique, comment ne pas penser à l’observation de Champfleury, pour qui La Caricatureretraçait les premières années du règne de Louis-Philippe minute par minute. Or, presque deux siècles plus tard, compte tenu des changements révolutionnaires que continuent de connaître les médias, l’exagération d’une telle formule ne nous semblait plus être une invraisemblance : sur le web, les dessins faits par exemple pour le premier webdo satirique sur Internet participatif lancé par F. Forcadell[3], transitent déjà à la vitesse du neutrino et augmentent ainsi leur pouvoir hautement démangeant. Parce que les modes de lecture ont changé, ils bouleversent aussi la manière dont caricaturistes et journalistes travaillent, ainsi que le modèle économique des nouveaux supports qui leur offrent une nouvelle possibilité, parfois problématique, de s’exprimer.

Le livre a été achevé juste avant les attentats terroristes contre Charlie Hebdoet l’Hyper CacherSon sujet, la « charge » au sens d’attaque, métaphorique pour les caricaturistes, littérale pour ceux qui les tuent, a trouvé là de tragiques résonances.

Alain Deligne

[1]Si l’impactestbienune question de quantum, on sera d’accord avec Dominik Hardy (conversation du 16/01/16 dans le cadre de l’eiris) pour dire qu’ilrestecependantdifficilementquantifiable :ce qui constitue un problème important de méthode. On esticien droit d’attendre beaucoup p. ex. de la sociologiestatistique…

[2]Nous nous permettions de renvoyer ici à un approfondissement de la question dans notre article : « En quoi le rire peut-il être dit subversif ? », 2012 (site www. eiris. eu).

[3] Cf. Urtikan.net. L’Hebdo qui gratte là où ça démange. Dans un article,« 2017. Le dessein numérique »,Forcadell avait imaginé, il y a plus de 20 ans, un « an 2017 » du dessin digital (in :Dessine-moi la télé. Petite anthologie de dessins d’humour[textes et dessins rassemblés par Peter Ronge], Paris, Éditions Lianalevi et Arte/La Sept Éditions, 1994).